Les hépatites virales font partie des infections les plus répandues dans le monde. Elles touchent le foie, un organe essentiel à la détoxification et au métabolisme. Pourtant, leurs origines, leurs modes de transmission et leur gravité sont très variables selon le virus responsable de l’hépatite en cause. Voici un guide complet pour comprendre les différences entre les hépatites A, B et C, leurs symptômes et les moyens de prévention.

Qu’est-ce qu’une hépatite ?

Le terme hépatite désigne une inflammation du foie, pouvant être provoquée par différents agents : virus, alcool, médicaments, toxines ou encore maladies auto-immunes ou le système immunitaire se retourne contre nos propres constituants.

Lorsqu’elle est d’origine virale, on parle d’hépatite virale, et plusieurs virus sont responsables, ils sont identifiés par des lettres : A, B, C, D et E.

Dans les signes cliniques de l’hépatite, on peut distinguer 2 formes : l’hépatite aiguë ou l’hépatite chronique.

Hépatite aiguë : inflammation temporaire, souvent due au virus de type A ou à une primo-infection par le B ou le C. Elle dure généralement moins de 6 mois.

Hépatite chronique : inflammation persistante du foie (plus de 6 mois), fréquemment liée au virus B ou C, pouvant évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie si elle n’est pas traitée.

On retrouve souvent dans les 2 formes d’hépatites, les symptômes suivants :

Phase pré-ictérique (débutante) : fatigue intense, fièvre modérée, perte d’appétit, nausées, douleurs abdominales (surtout au niveau de l’hypocondre droit), douleurs articulaires.

Phase ictérique : jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux), urines foncées, selles décolorées, prurit cutané.

Phase de convalescence : amélioration progressive de l’état général, mais persistance possible de la fatigue.

Dans les formes chroniques, les symptômes sont souvent discrets ou absents, avec parfois une asthénie prolongée et des troubles digestifs légers, jusqu’à la découverte fortuite d’anomalies biologiques.

L’hépatite A

Modes de transmission

L’hépatite A se transmet principalement par la voie oro-fécale, c’est-à-dire par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des matières fécales.

Elle est fréquente dans les zones où les conditions d’hygiène sont précaires ou en cas de consommation d’aliments crus mal lavés. Exemple : coquillages contaminés, fruits et légumes non lavés, eau non potable, glaçons.

Symptômes

Après une incubation d’environ 2 à 6 semaines :

Fatigue intense,

Fièvre modérée,

Nausées, vomissements, perte d’appétit,

Douleurs abdominales, urines foncées, selles décolorées,

Jaunisse (ictère) dans certains cas.

Chez l’enfant, l’infection est souvent asymptomatique.

Évolution

L’hépatite A est toujours aiguë : elle ne devient jamais chronique. La guérison est spontanée dans la majorité des cas, mais la fatigue peut persister plusieurs semaines. Les formes graves sont rares.

Prévention

Hygiène rigoureuse des mains et des aliments,

Éviter la consommation d’eau non traitée dans les zones à risque,

Vaccination efficace et recommandée avant un voyage dans des régions endémiques ou pour certaines professions (soignants, personnels de crèche, etc.).

Modalités de vaccination

Le vaccin utilisé est inactivé (virus tué).

Schéma vaccinal habituel (vaccin monovalent) : 2 doses.

1ʳᵉ dose et rappel 6 à 12 mois après la première dose. Ce rappel peut être repoussé selon certains vaccins jusqu’à 36 mois ou plus selon la spécialité s'il y a notamment des pénuries du vaccin.

Vaccins hépatite A : Havrix® : 1 dose et un rappel entre 6 et 12 mois, mais le délai pour le rappel peut être plus long.

En situation de pénurie, des adaptations peuvent être envisagées : une seule dose initiale, reporter le rappel, etc. La vaccination peut se faire dès l’âge d’1 an. Pour les voyageurs : la première dose doit être administrée au moins 15 jours avant le départ pour garantir une protection efficace.

Pour qui est-ce recommandé ?

La vaccination n’est pas de routine pour tous, mais fortement recommandée dans plusieurs situations à risque ou d’exposition :

En milieu familial ou en communauté de vie où un cas d’hépatite A est confirmé (entourage, personnes vivant sous le même toit) ; à vacciner rapidement dans les 14 jours si non immunisé.

Personnes en situation d’hygiène précaire ou vivant dans des collectivités sensibles.

Voyageurs se rendant dans des zones à hygiène réduite ou pays à forte endémie de l’hépatite A.

Personnes souffrant de maladies chroniques du foie, ou susceptibles de développer une maladie hépatique chronique.

Personnes atteintes de mucoviscidose (fibrose kystique).

Personnes exerçant des métiers avec exposition au virus ou contacts avec des enfants non totalement immunisés (ex. : personnels de crèche, assistants maternels, traitement des eaux usées).

Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) dans certains contextes à risque.

Durée de la protection

Après les 2 doses, la protection est durable, souvent au moins 10 à 20 ans.

Dans la pratique, un nouveau rappel au-delà de 10 ou 20 ans n’est généralement pas systématique, sauf situations particulières.

Remboursement / prise en charge

Le vaccin contre l’hépatite A n’est pas remboursé à 100 % pour tous : il est pris en charge à 65 % par l’Assurance Maladie dans certaines situations (pour des personnes malades ou à risque). Par exemple, il est remboursé à 65 % pour les patients atteints de mucoviscidose ou de maladie chronique active. Si la vaccination est liée à un voyage, elle n’est pas prise en charge par l’Assurance Maladie dans ce cas-là.

Traitement de l’hépatite A

Il n’y a pas de traitement spécifique et la prise en charge est symptomatique : repos, hydratation, alimentation légère, éviter l’alcool et les médicaments hépatotoxiques. Généralement, la guérison est spontanée en quelques semaines.

L’hépatite B

Modes de transmission

Le virus de l’hépatite B (VHB) se transmet par le sang et les fluides corporels et notamment par :

Les rapports sexuels non protégés,

Le partage de matériel d’injection ou de tatouage,

Une blessure avec un instrument contaminé,

La transmission de la mère à l’enfant lors de l’accouchement

Le virus est très contagieux, 100 fois plus que le VIH.

Symptômes

L’hépatite B peut passer totalement inaperçue (sans signes cliniques importants) ou provoquer :

Une fatigue marquée,

Des douleurs musculaires ou articulaires,

De la fièvre, des nausées,

L’apparition d’un ictère (jaunisse),

Des urines foncées, des selles claires.

Risques

Chez l’adulte, 90 % des infections guérissent spontanément. Mais dans 5 à 10 % des cas, l’infection devient chronique, avec risque d’évolution vers :

Une cirrhose,

Une insuffisance hépatique,

Un cancer du foie (carcinome hépatocellulaire).

Prévention

La meilleure prévention reste la vaccination qui est obligatoire pour les nourrissons depuis 2018 et fortement recommandée pour les adultes non immunisés.

En prévention, il est conseillé d’utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels, de demander que le matériel soit bien stérile (tatouage, perçage, soins médicaux). Enfin, un dépistage chez la femme enceinte et dans l’entourage proche des personnes infectées est recommandé.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour tous les nourrissons nés à compter de cette date, dès l’âge de 2 mois. Cette obligation est exigible pour l’entrée ou le maintien en collectivité des enfants (crèche, halte-garderie, etc.) nés après cette date.

En milieu professionnel, la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour les personnes exerçant une activité les exposant à un risque de contamination par des agents biologiques (soignants, étudiants en santé, etc.). Enfin, les étudiants ou élèves préparant certaines professions de santé ou les thanatopracteurs sont également soumis à cette obligation vaccinale si risque d’exposition.

Modalités de vaccination

Vaccin : vaccin recombinant (Engerix B®, HBVaxPro®).

Schéma standard : 3 doses — 0, 1, 6 mois.

Schéma accéléré (si besoin rapide de protection) : 0, 1, 2 mois + rappel à 12 mois.

Les rappels ne sont pas nécessaires ensuite si la protection vaccinale est correcte.

Traitement de l’hépatite B

Aiguë : pas de traitement spécifique et le plus souvent symptomatique (repos, hydratation, surveillance).

Chronique : des traitements antiviraux existent pour freiner la réplication du virus avec comme objectif de prévenir les complications (cirrhose, cancer du foie).

L’hépatite C

Modes de transmission

Le virus de l’hépatite C (VHC) se transmet quasiment exclusivement par le sang, et notamment par le partage de seringues, matériel de tatouage, rasoirs ou brosses à dents. Mais aussi par des accidents d’exposition au sang (personnel soignant) et pour les personnes qui auraient été transfusées avant 1992 (date du dépistage systématique du sang). La transmission sexuelle ou de la mère à l’enfant est beaucoup plus rare mais elle existe et lors de pratiques sexuelles à risque (multipartenaires).

Symptômes

Souvent silencieuse, l’hépatite C peut rester asymptomatique pendant des années. Lorsque les symptômes apparaissent, il peut s’agir de :

Fatigue chronique,

Douleurs abdominales,

Nausées, perte d’appétit.

Parfois un ictère léger (coloration jaune de la peau) peut apparaitre.

Risques

C’est le risque majeur de cette hépatite : le passage à la chronicité puisque dans 60 à 80 % des cas, l’infection devient chronique. Sans traitement, elle peut évoluer vers :

Une cirrhose,

Un cancer du foie,

Ou une insuffisance hépatique sévère.

Traitement

Bonne nouvelle : depuis quelques années, des traitements antiviraux à action directe (AAD) permettent de guérir plus de 95 % des patients. Le dépistage est donc essentiel, car plus le diagnostic est précoce, plus la guérison est rapide et complète.

Ce dépistage est gratuit et recommandé pour :

les usagers de drogues (actuels ou anciens),

les personnes transfusées avant 1992,

les patients dialysés,

les personnes incarcérées,

les personnes originaires de zones de forte endémie,

les partenaires sexuels ou familiaux de porteurs du virus.

Contrairement à l’hépatite A et B, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.

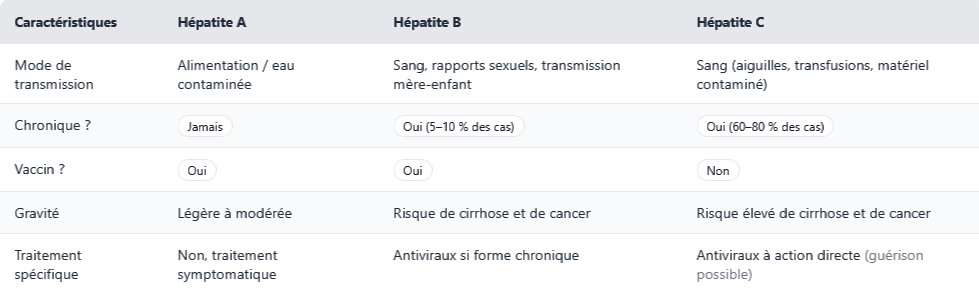

Différences clés entre l’hépatite A, B et C

Quand consulter un professionnel de santé ?

Il est important de consulter un médecin ou un pharmacien en cas de :

Fatigue persistante, jaunisse, douleurs abdominales inexpliquées,

Antécédents de contact à risque (rapport non protégé, partage de matériel d’injection ou de rasage),

Voyage dans une zone où l’hépatite A est fréquente,

Don de sang, grossesse ou avant une intervention chirurgicale (dépistage conseillé).

En résumé

L’hépatite A se guérit toujours et se prévient par l’hygiène et la vaccination.

L’hépatite B est très contagieuse, mais évitable grâce au vaccin. L’hépatite C n’a pas de vaccin, mais se soigne efficacement avec des traitements modernes.

Le pharmacien peut vous orienter vers un dépistage, vérifier votre statut vaccinal et vous conseiller sur les précautions d’hygiène ou les voyages à risque.